一、存储基础概念与架构

1. 企业存储定义:面向企业级应用,用于集中存储、管理和保护数据的软硬件系统,支持海量数据的持久化存储与高效访问。

2. 存储系统核心功能:数据存储、数据管理(如分级、检索、备份)、性能保障、可靠性与安全性维护 。

3. 存储架构类型:直接附加存储(DAS)、网络附加存储(NAS)、存储区域网络(SAN)、分布式存- 储。

4. DAS(Direct Attached Storage) :直接连接服务器的存储设备,如内置硬盘、外置磁盘阵列,适– 用于小规模数据存储场景。

5. NAS(Network Attached Storage) :通过以太网连接的专用存储设备,基于文件协议(如NFS、- CIFS)提供共享存储服务,适合非结构化数据存储。

6. SAN(Storage Area Network) :通过光纤通道(FC) 或以太网(iSCSI)构建的高速存储网络,提- 供块级数据访问,常用于数据库、虚拟化等对性能要求高的场景。

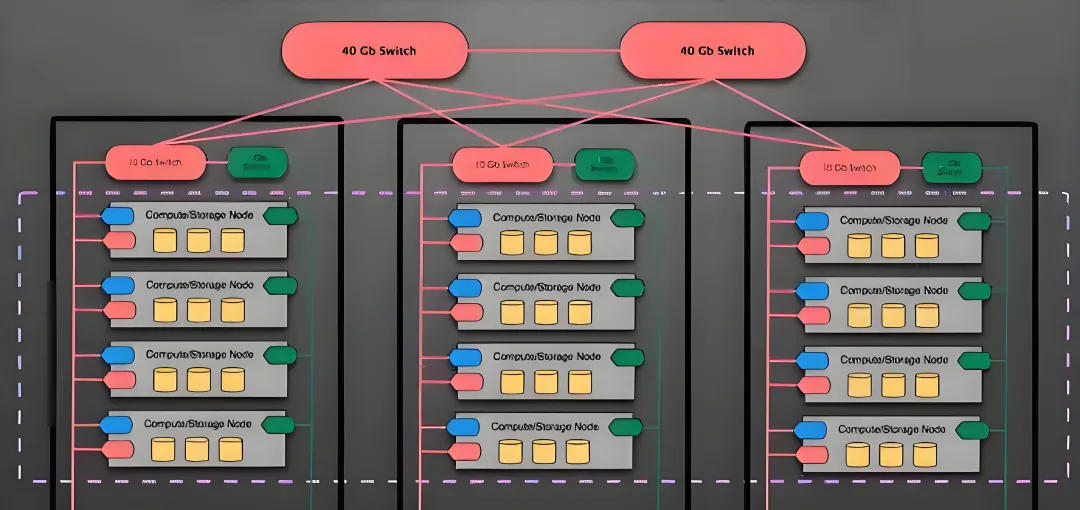

7. 分布式存储:将数据分散存储在多个节点上,通过软件实现统一管理和调度,具备高扩展性、高可用– 性和性能弹性。

8. 存储分层(Storage Tiering) :根据数据访问频率和重要性,将数据存储在不同性能和成本的存储– 介质上(如SSD、HDD、磁带),实现成本与性能的平衡。

9. 存储池(Storage Pool) :将多个物理存储设备抽象为逻辑资源池,通过动态分配空间提升资源利用– 率。

10. 存储虚拟化:通过软件将物理存储资源虚拟化为逻辑单元,支持灵活分配、动态扩展和集中管理。

二、存储介质与设备

11. 硬盘驱动器(HDD, Hard Disk Drive) :基于磁性碟片存储数据的传统存储介质,具有大容量、低– 成本特点,但读写速度较慢,适用于冷数据存储。

12. 固态硬盘(SSD,Solid State Drive) :采用闪存芯片存储数据,具备读写速度快、抗震性强、低功– 耗等优势,常用于对性能要求高的场景。

13. 闪存类型:SLC(单层单元) 、MLC(多层单元) 、TLC(三层单元) 、QLC(四层单元) ,性能依次– 降低,成本依次下降。

14. NVMe(Non-Volatile Memory Express) :专为SSD设计的高速接口协议,相比传统SATA协议,显- 著提升数据传输速度和IOPS(每秒输入输出操作次数)。

15. U.2接口:支持NVMe协议的硬盘接口,常用于企业级服务器和存储设备,提供更高带宽和稳定性。

16. M.2接口:小型化接口,支持NVMe和SATA协议,适用于空间受限的设备,如笔记本电脑、嵌入式系- 统。

17. 磁带存储:利用磁性磁带存储数据,具有大容量、低成本、高安全性和长保存周期的特点,常用于数– 据归档和离线备份。

18. 光盘存储:通过激光读写光盘表面的凹凸点存储数据,适合长期保存但容量有限,常见类型有CD、- DVD、蓝光光盘(BD)。

19. 智能硬盘(SSHD,Solid State Hybrid Drive) :融合HDD和SSD优势,通过少量闪存作为缓存提升- 读写性能,适用于对成本和性能有折中需求的场景。

20. 存储阵列:由多个硬盘组成的存储设备,通过RAID技术实现数据冗余和性能提升,常见类型有磁盘阵- 列柜、JBOD(Just a Bunch of Disks,简单磁盘组合)。

三、数据冗余与保护技术

21. RAID(Redundant Array of Independent Disks) :通过将多个硬盘组合成逻辑单元,实现数据冗– 余、性能提升或两者兼顾,常见级别包括RAID 0、1、5、6、10等。

22. RAID 0:条带化技术,将数据分块存储在多个硬盘上,提升读写性能但无冗余,适用于对性能要求高– 且数据安全性较低的场景。

23. RAID 1:镜像技术,将数据同时写入两个硬盘,提供100%数据冗余,安全性高但成本翻倍,常用于- 系统盘。

24. RAID 5:分布式奇偶校验,将数据和校验信息分散存储在多个硬盘上,允许单盘故障,兼顾性能与冗– 余,是企业应用最广泛的RAID级别。

25. RAID 6:双重分布式奇偶校验,可容忍两块硬盘同时故障,安全性更高,但性能略低于RAID 5。

26. RAID 10: RAID 1与RAID 0的组合,先镜像再条带化,兼具高性能和高冗余,适用于对性能和可靠性– 要求极高的场景。

27. 热备盘(Hot Spare Disk):预先配置的空闲硬盘,当RAID阵列中某硬盘故障时,自动替换并重建- 数据,减少停机时间。

28. 数据备份:将数据复制到其他存储介质,防止因硬件故障、人为误操作或自然灾害导致数据丢失,分– 为全量备份、增量备份和差异备份。

29. 全量备份:完整复制所有数据,恢复时速度快但占用空间大、耗时久。

30. 增量备份:仅备份自上次备份以来变化的数据,节省空间和时间,但恢复时需依赖全量备份及后续所– 有增量备份。

四、存储网络与协议

31. 光纤通道(FC,Fiber Channel) :高速网络协议,常用于SAN架构,支持块级数据传输,具有低延- 迟、高带宽和高可靠性特点。

32. iSCSI(Internet Small Computer System Interface) :基于IP网络传输SCSI协议的技术,允许通- 过以太网实现块级存储访问,成本低且部署灵活。

33. FC SAN:采用光纤通道技术构建的存储区域网络,适用于对性能和稳定性要求极高的企业级应用。

34. IP SAN:基于iSCSI协议的存储区域网络,通过普通以太网实现存储资源共享,降低网络建设成本。

35. NFS(Network FileSystem): 由Sun公司开发的网络文件系统协议,常用于UNIX/Linux系统间的- 文件共享。

36. CIFS(Common Internet FileSystem):微软开发的文件共享协议,也称为SMB(Server- Message Block),用于Windows系统间及跨平台文件访问。

37. 光纤通道交换机:连接服务器、存储设备和其他网络设备的核心组件,用于构建FC SAN网络,支持- 多路径传输和负载均衡。

38. Infiniband:高性能网络互连技术,提供低延迟、高带宽的数据传输,常用于高性能计算(HPC)和- 大规模数据中心。

39. RDMA(Remote Direct Memory Access) :允许网络设备直接访问远程服务器内存,减少CPU参- 与,提升数据传输效率,常用于分布式存储和大数据场景。

40. FCoE(Fiber Channel over Ethernet) :在以太网中封装光纤通道协议,实现存储和网络的融合,– 降低硬件成本和管理复杂度。

五、数据管理与性能优化

41. 文件系统:组织、存储和管理文件的软件系统,企业存储常用文件系统包括NTFS(Windows)、EXT- 4(Linux)、XFS、CephFS等。

42. 元数据管理:存储文件属性(如名称、大小、创建时间)和位置信息,高效的元数据管理可提升文件– 检索速度。

43. 重复数据删除(Deduplication) :识别并删除存储系统中重复的数据块,减少存储空间占用,常用– 于备份和归档场景。

44. 压缩技术:通过算法减小数据体积,降低存储成本和传输带宽需求,常见算法有LZ4、Zstandard、- gzip等。

45. 缓存技术:利用高速存储介质(如SSD、DRAM) 临时存储频繁访问的数据,减少对低速存储设备的读– 取,提升整体性能。

46. 分层缓存:结合多级缓存(如内存缓存、SSD缓存、 HDD存储),根据数据访问频率自动迁移数据,– 实现性能与成本的平衡。

47. 存储性能指标: IOPS(每秒输入输出操作次数)、吞吐量(单位时间内传输的数据量)、延迟(数据– 读写的响应时间)。

48. QoS(Quality of Service) :对存储资源进行优先级划分和带宽限制,确保关键业务的性能需求,– 避免资源争抢。

49. 存储资源池化:将多个存储设备抽象为统一资源池,通过动态分配实现资源灵活调度和高效利用。

50. 自动精简配置(Thin Provisioning) :按需分配存储容量,仅在实际写入数据时占用空间,提高存– 储利用率并降低成本。

六、数据安全与合规

51. 数据加密:通过密码学算法对数据进行编码,防止未授权访问,分为静态数据加密(如硬盘加密)和 – 传输数据加密(如SSL/TLS协议)。

52. 访问控制:通过用户身份认证(如用户名/密码、多因素认证)和权限管理(如RBAC,基于角色的访- 问控制)限制数据访问范围。

53. 存储审计:记录存储系统中的操作日志(如文件访问、数据修改),用于安全监控、合规审查和故障排查。

54. 数据容灾:通过异地数据复制技术,在灾难发生时确保业务连续性,分为同城容灾和异地容灾。

55. 同步复制:数据同时写入本地和远程存储,确保数据强一致性,但对网络带宽要求高,可能影响性能。

56. 异步复制:数据先写入本地存储,再异步传输至远程存储,允许一定时间的数据延迟,对网络依赖较低。

57. 双活数据中心:两个数据中心同时对外提供服务,数据实时同步,故障时自动切换,实现零停机容灾。

58. 合规性要求:企业存储需符合行业法规(如GDPR、HIPAA、等保2.0),确保数据隐私保护和安全存储。

59. 数据销毁:通过物理粉碎、消磁或数据覆写等方式彻底删除存储设备中的数据,防止敏感信息泄露。

60. 数据生命周期管理(DLM) :根据数据价值和使用频率,制定数据创建、存储、归档、删除的全流程– 策略,优化存储资源分配。

七、分布式存储与云存储

61. 分布式文件系统:将数据分散存储在多个节点上,提供统一命名空间和访问接口,如CephFS、- GlusterFS、MooseFS。

62. 对象存储:以对象(Object) 为单位存储数据,每个对象包含数据、元数据和唯一标识符,适合海量– 非结构化数据存储,如AmazonS3、OpenStack Swift。

63. 块存储:提供块级数据访问,与传统磁盘类似,常用于虚拟机、数据库等对性能要求高的场景。

64. Ceph:开源分布式存储系统,支持对象存储、块存储和文件系统存储,具备高扩展性、高可用性和统– 一管理能力。

65. 云存储:通过互联网提供的存储服务,分为公有云(如AWS S3、阿里云OSS)、私有云(企业自建- 存储云)和混合云(结合公有云和私有云)。

66. 按需付费模式:云存储按实际使用的存储容量、带宽和请求次数计费,降低企业初期投资成本。

67. 云存储网关:连接本地存储和云存储的软件或硬件设备,实现数据在本地与云端之间的同步、迁移和 – 缓存。

68. 边缘存储:将存储资源部署在靠近数据产生端的边缘节点(如物联网设备、基站),减少数据传输延– 迟和带宽压力。

69. 雾计算与存储:介于云计算和边缘计算之间的架构,在网络边缘和中心云之间提供分布式存储和计算– 能力。

70. 软件定义存储(SDS) :将存储软件与硬件解耦,通过软件实现存储资源的统一管理和调度,提升灵– 活性和可扩展性。

八、存储设备与运维管理

71. 存储控制器:存储阵列的核心组件,负责管理硬盘、处理数据读写请求、实现RAID功能及与主机通信。

72. JBOD(Just a Bunch of Disks) :简单磁盘组合,不提供数据冗余或性能优化,仅实现物理硬盘的– 集中管理和连接。

73. NAS网关:将SAN存储转换为NAS文件服务的设备,允许块级存储通过文件协议对外提供共享服务。

74. 存储设备监控:实时监测存储系统的性能指标(如磁盘利用率、 IOPS、延迟)、健康状态(如硬盘故- 障预警)和容量使用情况。

75. 告警与事件管理:当存储系统出现异常(如硬盘故障、容量不足、性能下降)时,通过邮件、短信或– 系统通知及时告警。

76. 存储容量规划:根据业务增长预测存储需求,提前规划扩容方案,避免因容量不足影响业务运行。

77. 存储设备升级:包括硬件升级(如更换硬盘、增加缓存)和软件升级(如更新存储系统固件、操作系– 统),需谨慎操作以确保数据安全。

78. 存储灾备演练:定期模拟灾难场景进行数据恢复测试,验证容灾方案的有效性,确保灾难发生时能够– 快速恢复业务。

79. 存储系统日志分析:通过分析操作日志和错误日志,定位性能瓶颈、故障原因和安全隐患。

80. 存储服务水平协议(SLA) :定义存储服务的可用性、性能指标和故障响应时间,作为企业与服务提– 供商的服务质量约定。

九、新兴存储技术与趋势

81. 闪存存储阵列:全闪存阵列(AFA)采用SSD作为存储介质,提供超高IOPS和低延迟,适用于对性能– 要求苛刻的关键业务。

82. 混合闪存阵列(HFA) :结合SSD和HDD,通过智能分层技术将热数据存储在SSD,冷数据存储在- HDD,平衡性能与成本。

83. 持久内存(Persistent Memory) :兼具内存的高速读写和存储设备的持久性,可用于加速数据库、– 缓存和存储介质。

84. 3D NAND闪存:通过垂直堆叠闪存单元增加存储密度,提升容量和性能,是当前SSD的主流技术。

85. PCIe闪存卡:直接插入服务器PCIe插槽的高速存储设备,提供比传统硬盘更高的带宽和更低的延迟。

86. AI驱动的存储管理:利用人工智能技术预测存储需求、优化资源分配、自动诊断故障,提升运维效率。

87. 边缘计算存储:支持在网络边缘节点进行数据存储和处理,满足物联网、自动驾驶等场景对实时性的– 要求。

88. 区块链存储:利用区块链技术实现数据的去中心化存储和加密共享,提升数据安全性和可信度。

89. DNA存储:以DNA分子为存储介质,理论上具有超高存储密度和超长保存周期,是未来存储的前沿方- 向。

90. 绿色存储:通过优化存储架构、采用节能设备和智能管理策略,降低存储系统的能耗和碳排放。

十、存储标准与生态

91. SNIA(Storage Networking Industry Association) :全球存储行业标准组织,制定存储技术规– 范和术语定义,推动存储技术的互操作性。

92. SCSI(Small Computer System Interface) :用于连接计算机和外部设备的标准接口,支持硬盘– 、光驱、磁带机等设备。

93. NVMe – over – Fabric:将NVMe协议扩展到网络环境,实现远程NVMe设备的高速访问,适用于分布– 式存储和云环境。

94. 存储接口标准:包括SATA、SAS、PCIe、FC等,定义存储设备与主机之间的数据传输方式和电气特性。

95. 存储生态系统:涵盖存储设备厂商(如Dell EMC、NetApp、华为)、软件提供商(如VMware、- Commvault)、服务集成商和行业用户。

96. 存储认证体系:如FC认证、 NVMe认证等,确保存储设备和系统符合行业标准和性能要求。

97. 开源存储项目:如Ceph、GlusterFS、OpenZFS,通过社区协作推动存储技术创新,降低企业使用门- 槛。

98. 存储技术联盟:如OpenStack存储工作组、 Linux存储社区,促进技术交流和标准化发展。

99. 存储行业展会:如SNW(Storage Networking World)、FMS(Flash Memory Summit),展示最– 新存储技术和产品趋势。

100. 存储人才培养:企业和高校通过专业课程、认证培训(如CompTIA Storage+、EMC Proven- Professional)培养存储领域专业人才。

通过系统梳理以上100个企业存储基础知识,读者可全面掌握存储技术的核心概念、应用场景和发展– 趋势。在数据爆炸式增长的时代,深入理解存储技术不仅是IT从业者的必备技能,更是企业实现数据- 价值、保障业务连续性的关键所在。

© 版权声明

1. 本平台所有原创文章(包括但不限于文字、配图、排版设计等原创内容),均遵循 知识共享署名 - 非商业性使用 4.0 国际许可协议(CC BY-NC 4.0) 对外授权,任何主体使用时需严格遵守协议约定。

2. 本平台转载文章的版权归原作者或原版权方所有,文中观点不代表本平台立场。本平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

3. 转载仅为传递行业资讯、实用知识等有益信息,不以盈利为目的;若涉及侵权,本平台在收到原方有效通知后将立即删文并配合处理,不承担额外法律责任。

4. 联系方式:hr@szsyw.cn

5. 微信公众号: 扫码关注

相关文章

没有相关内容!

暂无评论...